Jeanne DEVAL

ROMANS – BOURG DE PÉAGE – PORTES DU VERCORS

6 JUIN 1944 – 6 JUIN 1945

Du débarquement à la libération

6 JUIN 1944

(Journal Daniel)

Depuis quarante-huit heures les nouvelles d’Angleterre sont excellentes; nous sommes en état d’alerte; cela ne dérange en rien nos habitudes, nous en avons tellement eu de ces alertes qui ont avorté ; tout de même celle-là a l’air d’être plus sérieuse.

Vu dimanche, Triboulet, à qui je fais part des derniers renseignements reçus. Je le quitte en lui disant que le débarquement pourrait bien n’être qu’une question d’heures. Vu en fin de soirée, le chef départemental, L’Hermine, qui, toujours traqué par la gestapo a un moral splendide ; il est devenu brun, de face il est méconnaissable, mais de dos je le repère à 100 mètres.

Minuit : de violents coups à ma porte me réveillent en sursaut. Je n’ai pas une arme à la maison, rien de compromettant, mais je me rappelle brusquement que Michel, notre chef de camp de Léoncel a été arrêté dimanche dernier avec son chauffeur par les Allemands. Pourvu qu’ils n’aient pas parlé ; je ne suis pas tranquille. Tant pis, j’ouvre. Je pousse un soupir ; dans l’encadrement de la porte et la bouchant presque, le sous-lieutenant Jeannot, en tenue de campagne est au Garde à vous. C’est lui qui fait tout ce tapage. Encore mal réveillé, il m’apprend que le débarquement aurait lieu ce matin vers 6 heures sur les plages Normandes, et que, comme prévu, l’exécution du plan vert devra être assurée par la compagnie dans la région de Romans. Il me répète deux fois le message. J’en ai le souffle coupé. Un salut, bonne chance et Jeannot part vers Tain pour le même travail ; il n’y arrivera pas ; il rencontre une patrouille allemande au passage à niveau de la route de Tain, qui ouvre le feu ; la voiture passe quand même et Jeannot a une balle dans la tête et son voisin, une dans l’épaule. C’est à l’hôpital de Saint-Donat que je le retrouve le lendemain ; son casque lui a sauvé la vie.

L’annonce brutale en pleine nuit, de ce débarquement me laisse calme. Il faut maintenant que chacun, dans notre groupe prenne ses responsabilités. Tout est prêt depuis plusieurs mois déjà ; nous savons exactement ce que nous devons faire ; il ne s’agit plus que de passer à l’exécution et devenir des « Terroristes ». Tout en m’habillant en tenue de Maquis, je me demande combien nous aurons de défection chez nos hommes. Il ne faut pas oublier que nous leur demandons de tout abandonner, famille, travail, sécurité, qu’aucun de chez nous n’est réfractaire, ils ne viennent se battre que par patriotisme, et tous sont volontaires. Il n’y aura pourtant qu’un pourcentage très faible de résistants du Café du Commerce et tous feront leur devoir.

Mon travail, cette nuit, est simple. Je n’ai que mon adjoint et deux chefs de section à avertir. A leur tour, ils avertiront leurs chefs de groupe, qui feront le nécessaire auprès des hommes.

J’ai un laissez-passer permanent pour la nuit. Je réveille en passant le camarade Chartier pour lui annoncer la bonne nouvelle et l’avertir que nous allons vider le magasin d’équipement et armes, qu’il détient depuis plusieurs mois. Ensuite, je fonce vers la Gendarmerie. Le lieutenant Simon met deux hommes à ma disposition pour me seconder, ce sera plus facile pour circuler. Une alerte vient encore faciliter ma tâche. Je trouve mon adjoint Bourguignon, réveillé et même habillé ainsi que les chefs de section. A 3 heures j’étais de retour chez l’ami Chartier.

5 heures, sac au dos, je quitte la maison ; ma femme a été brave jusqu’au bout ; pas une plainte, c’est pour moi un encouragement. Il ne me reste plus qu’à passer chez Taravello où m’attend depuis un mois une voiture en état de marche. Octave est déjà debout ; il compte aller à sa coupe du côté d’Omblèze ; ma visite lui fait changer d’itinéraire. Il commande une section dans ma compagnie et se met aussitôt à notre disposition.

8 heures : le rassemblement de la compagnie a lieu à Saint-Donat, au château de Marges. Je rencontre en route des hommes de chez nous., en bicyclette ; j’en ramasse deux qui sont à pied dont le jeune Perron qui sera, hélas, quelques jours plus tard assassiné par les Allemands, à côté du château de Marges.

Saint-Donat est en pleine effervescence. Des groupes armés circulent sans se cacher ; j’ai l’impression qu’il est encore trop tôt pour le faire.

12 heures : une bonne partie de la compagnie est arrivée ; les groupes sont constitués. Le lieutenant Bourguignon et les chefs de section ont fait un bon travail, il y a de l’ordre et de la discipline. Nous occupons les communs et une pièce dans le château qui servira de P. C.

Un convoi des camions des chantiers de jeunesse de Romans partant pour Lyon; je mets en chasse l’équipe spéciale de Romans qui arrête le convoi avant Tain et nous ramène au grand complet les camions à Saint-Donat ; nous voilà motorisés.

14 heures : distribution des amies, munitions, explosifs et équipements ; nos hommes sont déjà munis pour la plupart d’un sac tyrolien, qu’ils ont touché au mois d’avril.

Finie la manipulation des armes et explosifs dans les caves. Les hommes s’installent au soleil pour nettoyer leurs armes, pétrir le plastic et préparer les charges d’explosifs, amorcer les grenades. Ils ont tous le sourire de frôler des sacs de plastic, de quoi faire sauter un quartier. Tous ces travaux se font sans imprudence et sous l’œil exercé du chef de section Jansen.

Pendant ce temps, le chef de section Alloncle s’occupe du ravitaillement et des cuisines. Il y aura une bonne soupe ce soir.

18 heures : mise en place de postes de garde pour la nuit. Rapport de la compagnie.

Nous avons comme mission (plan vert) d’interrompre le trafic ferroviaire sur Grenoble. Le Ponceau de Saint-Paul-les-Romans est choisi comme point de destruction.

Il me faut 10 volontaires. Tous se présentent. Nous choisissons 10 hommes, avec armement léger, donnons des instructions très précises, façon de placer l’explosif, etc. Et voilà notre premier groupe motorisé parti faire ses débuts comme terroristes.

A 1 h. 15 le ponceau saute. R.A.S., mission accomplie.

**

6 JUIN 1944

(Journal Yvon)

1 heure. Alerte. La ville est dans une effervescence inaccoutumée. Malgré la D. P. les lumières s’allument dans les appartements. Un homme frappe à la porte. L’ordre de mobilisation du maquis vient d’arriver. Les hommes doivent rejoindre le G. Q. G. de Saint-Donat.

Toujours au nez des boches, chacun est averti. Dans nos rues des silhouettes pressées et chargées longent les murs.

Je vous revois, en moi-même, mes camarades, en ce matin du 6 Juin… Groupés devant la terrasse de ma petite maison, nous attendions le camion qui devait nous emmener vers Saint-Donat… Nous venions de déterrer les armes et vous procédiez à leur nettoyage et à leur montage avec le soin qu’y apportent de vieux soldats. D’autres amorçaient les grenades. Vos visages étaient graves, durs… Nulle bravade, mais une froide résolution y était empreinte : celle de l’homme qui abandonne tout ce qu’il aime, tout ce qui fait sa raison d’être, sa raison de vivre, femme, enfants, biens matériels, ne laissant aux siens ni sécurité, ni, souvent, de moyens d’existence, n’emportant dans son cœur que le souvenir des êtres chers qu’il laisse en danger et la certitude d’accomplir son devoir.

Lorsque nous arrivâmes à Saint-Donat, la ville débordait d’activité. Cette cité qui devait devenir une ville martyre, avait pris un air de fête en ce matin du 6 Juin. Les dissidents gagnaient leur poste de combat… L’animation, la joie des habitants étaient à leur comble. Saint-Donat a été un des centres de la Résistance les plus agissants de la région. Les Allemands le lui ont bien fait payer…

L’avenir devait être dur. Le 9 juin, deux morts et plusieurs blessés marquaient notre premier combat, mais en ce même jour où nous occupions les Allemands à Saint-Donat, cinq cents de nos camarades pouvaient gagner le Vercors où nous pûmes les rejoindre lorsque notre mission, dans cette région, fut remplie.

**

LA MORT D’ANDRE GENY

(Mon Journal)

8 Juin… Des coups de feu viennent de la direction du nouveau pont, « c’est un des nôtres », dit-on, et nous sommes inquiets.

André Geny, un brave à l’inlassable activité, si fier de ce débarquement qui va lui permettre de se dépenser encore davantage pour la cause qu’il sert depuis le début, est descendu de bonne heure du camp de Saint-Donat qu’il a rejoint deux heures avant le débarquement. Il repart en voiture pour ravitailler ses camarades.

Hélas le destin est cruel. Celui qui allait servir la dissidence avec tout son courage et sa volonté tenace est mortellement blessé par sa mitraillette qui se déclenche sous un mouvement trop brusque.

Transporté en grand secret à l’hôpital et enregistré par le chirurgien comme accidenté d’automobile, car les boches veillent, il subit l’amputation d’une jambe… Hélas, la perte de sang a été trop abondante. La gangrène survient et André Geny meurt le lendemain. Il laisse une femme et quatre enfants de 8 ans à 15 mois.

Le lundi, c’est avec le concours de toute la population dissidente, qu’André Geny est conduit au champ du repos.

M. Combe, âme de la Résistance à Bourg-de-Péage, et qui sera plus tard le maire de la Libération, rend hommage au grand dissident fauché trop tôt, alors que son dévouement allait être si utile à la cause de la France.

Et tout cela sous l’occupation allemande. Quelle belle manifestation de courage.

**

A L’APPEL DU VERCORS

(Journal du Capitaine Abel)

Le 8 juin 1944, une conférence réunissait à Rencurel l’E.M. du Vercors ; à l’appel de Clément, les commandants des compagnies civiles de Grenoble, du Vercors, du Royans, de Romans s’étaient précipités, pressentant une nouvelle d’importance. Las ! il fallut rapidement déchanter : Clément présenta les commandants de compagnie au nouveau chef militaire du Vercors, le commandant Hervieux, rendit compte de sa mission à Alger et nous conseilla la patience. « Calmez vos hommes, veillez à ce qu’aucune imprudence ne soit commise, votre temps viendra plus tard ! ». C’est sur ces paroles lénifiantes que nous quittâmes Rencurel. Le vendredi 9 juin, à midi, me parvenait par estafette motocycliste l’ordre suivant :

« Mobilisation immédiate. Mission : verrouillage de la Balme de Rencurel. Liaison demain matin à 6 heures au pont de la Goule Noire. »

Hervieux.

P. C. minuit.

Sans trop d’étonnement, car en ce qui touche le militaire, il est bien dit qu’avant d’exécuter l’ordre, il faut attendre le contre-ordre. Je me précipitai chez Triboulet d’où partirent les premières instructions. Le réseau subtil, tissé avec patience pendant la clandestinité, joua à merveille : par lui furent touchés les chefs de peloton, de section, de groupe, les hommes des dizaines ; en quelques heures s’effectua la mobilisation de la compagnie la plus nombreuse du Vercors. Nous aurions voulu un départ sans tapage, « à la française », comme disent les anglais ; l’impossibilité de concentrer plus de trois cent cinquante hommes sans donner l’éveil aux Boches, la nécessité d’assurer le soir même notre mission à la Balme nous firent opter pour la solution la plus téméraire en apparence, mais la seule à adopter en vérité : « Départ de la gare du tram à Bourg-de-Péage. Premier départ 17 h. 30 à la diligence des chefs de peloton ».

Trois atouts dans notre jeu : le brouhaha d’un jour de marché, la lenteur de la réaction boche, la débrouillardise du Français..

A seize heures me parvient la communication suivante, de source non autorisée heureusement : « Les Boches ont patrouillé toute la nuit à Saint-Nazaire ; ils ont installé des nids de mitrailleuses ». Sueur froide. C’est en raison de ce renseignement que je décide deux Choses : d’abord une reconnaissance sommaire jusqu’à Pizançon que j’effectue immédiatement; ensuite patrouille de touristes précédant le convoi jusqu’à Saint-Nazaire ; feront partie de cette patrouille : Triboulet, Dornic, Reboul et moi.

Ma reconnaissance sur Pizançon ne me laisse pas sans inquiétudes : à hauteur de la Parisière, un sous-officier Boche avec deux hommes en armes ; j’entre dans la maison d’un brave plâtrier et lui confie mon désir impérieux de m’entretenir avec lui quelques instants ; je ne quitte pas. des yeux la patrouille boche qui disparaît par le Pont-Neuf à 16 h. 50.

Sur la route, vers le collège moderne, passent de jeunes gars solides dont le sac tyrolien voile à peine la mitraillette démontée et les grenades. Le groupe franc de Romans rejoint Saint-Nizier.

A partir de 17 heures, de l’Avenue Charles-Mossant à la gare du tram, animation anormale : la concentration des hommes s’effectue, mais celle des moyens de transport ne suit pas le même rythme. Il faut parfois réquisitionner « sans histoire » : une accusation de plus à verser par le bourgeois en pantoufles au dossier de la Résistance! mais ce soir nous faisons litière de scrupules ; j’excuse mes camarades auprès des possesseurs de camions : des centaines d’hommes jouent leur vie ! Le parcours est jalonné par quelques amis sûrs, auxquels l’âge et l’expérience donnent la force réfléchie; à un carrefour j’identifie Georges Sibeud dont la poche est gonflée sans équivoque par un pistolet de gros calibre.

Le premier camion part à 17 h. 30 ; le dernier quittera le Péage à 19 h. 30 et la foule des curieux deviendra si dense que Bonnardel sera obligé d’assurer le service d’ordre, mitraillette à la main ; surestimant non nos forces mais notre armement, les Boches n’ont pas bougé !

Lorsque les premiers gazos passeront à Saint-Nazaire; nous serons rassurés : pas de patrouille, pas de nids de mitrailleuse. Par mesure de précaution j’installe au carrefour des routes venant de Grenoble et allant sur le Royans, un groupe disposant de tout l’armement de la compagnie à savoir : un fusil mitrailleur, quelques mitraillettes, des grenades, protection légère, certes, mais suffisante contre une incursion de la milice ou un camion de reconnaissance. Saint-Nazaire, Auberives, Pont-en-Royans accueillent avec un enthousiasme délirant les maquisards de Romans et du Péage ; dans la nuit, les sections prennent position autour de la Balme de Rencurel ; le lendemain matin 10 juin 1944, à 6 heures, j’étais au Pont de la Goule Noire où le commandant Hervieux arrivait peu après : « Mission accomplie, mon commandant, mais il me faut immédiatement des armes ».

**

ROMANS-VERCORS

par le Capitaine Sambo, chef du 2e Bureau du Vercors

Romans en juin-juillet 1944 était très intimement liée à l’Affaire du Vercors.

Pour des raisons de sécurité et éventuellement pour pouvoir agir hors du Plateau, il fallait que l’Etat-major du Vercors soit exactement renseigné sur la situation et sur tous les agissements de l’ennemi dans tous les départements limitrophes et même dans tout le Sud-est.

Au début juin, les agents du secteur Drôme-Ardèche du Réseau Nestlé-Andromède, dont la base était à Romans, se trouvaient sans liaison avec leur P. C. Ils montèrent dans le Vercors et constituèrent l’armature du Service de Renseignements Militaires, qui, pour notre région, était ainsi organisé :

Chef du S.R.M., Lieutenant Ferlin.

Chef du Réseau Drôme-Ardèche, sous-lieutenant Chevalier.

Informateurs à Romans, Tournon, Valence, Saint-Péray, La Trésorerie, Châteauneuf d’Isère, Livron, Loriol, Montélimar, Ancône, Le Teil, Privas.

Les messages étaient centralisés à Bourg-de-Péage chez les parents de Ferlin, Faye et Fage et de Chevalier.

En cas d’urgence le réseau téléphonique de la Basse-Isère (Romans-Pizançon-Choranche), transmettait directement au P. C. St-Martin et au 2e Bureau.

Il existait aussi un relais téléphonique Romans-La Chapelle, passant par chez M. Gabayet à Saint-Jean-en-Royans.

La liaison téléphonique Saint-Péray-Tournon-Romans était assurée par Roche, architecte à Tournon.

Celle de Valence-Romans à laquelle était rattachée Montélimar-Ancône-Le Teil par la Banque Populaire (M. Nicolas) et par le Comité du Cuir.

Une liaison par courrier Romans-La Balme, était effectuée trois ou quatre fois par semaine par Mlle Jeanine (bicyclette).

A la Trésorerie se trouvaient trois observateurs sur place. La liaison régulière était faite deux fois par semaine par Fage. En cas d’urgence, les observateurs venaient informer à bicyclette à Romans.

Pour donner une idée du fonctionnement de ce service, il est à signaler que lors du combat aérien du 14 juillet, nous avons appris, toujours dans un temps inférieur à 10 minutes, les points de chute des avions abattus. Le pilote de l’avion allemand abattu à Châteauneuf-de-Galaure, nous était amené à La Chapelle le soir même.

Bien entendu, les communications téléphoniques étaient en langage conventionnel variant suivant le correspondant. Par exemple, des tuiles rondes étaient des officiers ; des tuiles plates, des soldats allemands ; des briques, des soldats russes, etc..

Lors de l’encerclement du Vercors, le S.R.M. informa très exactement le commandement sur l’identité des troupes, les effectifs, les points occupés par l’adversaire et sur les moyens dont ils disposaient.

Un grand nombre des volontaires du Vercors étant des Romanais-Péageois, il y en avait certainement plus de 700, la question de la sécurité des familles qui étaient restées à Romans, posait un grave problème. Fallait-il arrêter ceux dont on craignait les dénonciations et se procurer des otages qui éventuellement permettraient d’intimider les traîtres ? N’allait-on pas ainsi déclencher des représailles et provoquer précisément ce que l’on redoutait ? Deux incidents dans cet ordre d’idées eurent de sérieuses répercussions à Romans : la tentative d’arrestation de José, décidée par le 2e Bureau, sur les instances de la Compagnie de La Balme et l’arrestation de Mado, maîtresse du milicien Arnaud par un groupe franc agissant sans ordre.

Une organisation romanaise complexe s’occupait de la distribution du courrier des maquisards et de la centralisation des lettres destinées aux volontaires. Un autre organisme fonctionnait pour distribuer des secours aux familles. De nombreuses personnes se dévouèrent et se compromirent pour cela.

L’argent faisait défaut au Vercors, car les fameux parachutages des millions ne furent malheureusement qu’une légende. Les colonels Bayard et Hervieux demandèrent à certains romanais d’organiser, quelque chose à Romans pour emprunter les crédits qui leur étaient nécessaires. Ils signalèrent un banquier romanais dont ils connaissaient les sentiments et qui leur paraissait à même de réaliser un emprunt important auprès des industriels de Romans.

Ce banquier, convoqué par l’Etat-Major du Vercors, se chargea de cette réalisation.

**

L’EXECUTION DES CROZES

(Renseignements Régeon et Valero rescapés de l’exécution)

(Mon Journal)

Vendredi 9 juin. Un groupe franc est en mission depuis quelques jours afin de trouver des voitures pour les besoins du camp. Quatre ont pu être récupérées et camouflées au lieu dit le Vieux Moulin. Ce vendredi matin l’une d’elles est prête. C’est une Renault transformée en camionnette. Trois hommes et le chauffeur l’occupent, il s’agit de Vallayer, Baboit, Valéro et Régeon. Là, laissons parler nos jeunes rescapés.

« Nous démarrons à 9 h. 45, vers 10 heures nous nous trouvons au lieu dit « les Crozes », des miliciens font un barrage. Nous essayons cependant de passer mais l’un d’eux, le chef Arnaud siffle les Allemands et les miliciens qui se trouvent non. loin de là. On nous donne l’ordre de descendre les mains en l’air et on nous conduit sur le bord de la route.

Au même moment deux motocyclistes sont arrêtés dans les mêmes conditions que nous. Ce sont les chefs d’un camp installé à proximité : Jean Joseph, de Valence, et un Lieutenant non identifié.

L’officier allemand vérifie le contenu de la voiture : il y a 3 grenades et 4 mitraillettes. Fou de rage il s’écrie : « Grenades, vous terroristes, Kapout ».

Sur ces entrefaites un cycliste venant de St-Donat est à son tour arrêté et aligné auprès de nous ; son vélo est broyé à coups de crosse.

Nous voilà donc tous les sept sur le talus attendant notre exécution. Un soldat boche fouille nos poches et alors qu’il s’approche du dernier (notre camarade Baboit), celui-ci avec un sang froid inouï bouscule le boche et s’enfuit. Des rafales de mitraillettes sont tirées dans sa direction, mais il passe au travers. Craignant que Baboit avertisse les dissidents les boches tirent aussitôt dans notre direction deux rafales en éventail.

Tous s’affaissent mais tous ne sont pas touchés à mort. Valéro a deux balles dans la cuisse ; Régeon quatre à l’épaule à 2/10e de millimètre de la colonne vertébrale et deux dans la jambe : Vallayer est affreusement blessé au visage. Pendant 3 h. 10, perdant leur sang, Valéro et Régeon font les morts, mais à bout Régeon appelle, Valéro répond, Vallayer geint. Miracle ! ils sont vivants, mais à côté, hélas, leurs trois camarades ont cessé de vivre.

Arnaud et d’autres miliciens répondent aux appels et dans l’espoir d’obtenir des aveux transportent les trois rescapés à la caserne Bon à Romans. Ils sont interrogés par 9 français de la Gestapo de Lyon et un allemand. Vallayer, dont l’état est grave, est gardé dans une pièce au rez-de-chaussée, c’est en dehors de la présence de leur camarade que Régeon et Valéro parlent. Ils parlent en effet, mais racontent une petite histoire qui leur sauve la vie et ne compromet en rien la dissidence : « Ils avaient emprunté ce camion pour se rendre au travail, ils ignoraient qu’il s’agissait de terroristes.

La Gestapo y a cru et c’est heureux car Valéro et Régeon devaient être achevés le lendemain à 5 h. 30, dans la cour de la caserne.

Ils furent donc transportés à l’hôpital de Valence pour y être soignés comme civils, mais sous condition toutefois qu’ils regagneraient l’Allemagne à leur guérison.

Vallayer, conducteur de la voiture aura une défense difficile ; d’autre part, il est très faible. Chaque fois que ses camarades s’inquiètent de son sort : on s’en occupe », leur répond-on.

On s’en occupait bien en effet.

Trois jours après, un petit berger trouvait son corps au fond d’une carrière près de St-Lattier. Les barbares l’avaient achevé d’une balle en plein cœur.

Régeon et Valéro disparurent rapidement de l’hôpital de Valence ; Régeon dut se soigner longtemps d’une blessure très grave. Valéro regagnait seul le Vercors et à la libération s’embarquait pour la Californie, Baboit est toujours sergent dans l’armée régulière.

Vallayer, hélas, repose sous une croix de Lorraine au cimetière de Romans. Avec son nom évoquons aujourd’hui la mémoire des trois camarades tombés à ses côtés.

**

LES BOCHES A SAINT-DONAT

(Mon Journal)

Le 15 Juin, dans la matinée des camions allemands traversent Romans. Nous tremblons à la pensée que nos F.F.I vont être attaqués car nombreuses familles ont un des leurs là-haut. L’avion mouchard passe et toute la journée nous sommes inquiets.

Vers 17 heures les mêmes camions redescendent chargés de vélos, de postes, de linge, de quartiers d’animaux de boucherie.

Nous apprenons bientôt que St-Donat a été envahi par toutes les routes qui y arrivent ; les maisons ont été visitées, 57 viols ont été commis, tous les toits et les murs ont été criblés de balles, nombreux otages ont été emmenés, reviendront-ils ?

Là encore, selon leur habitude les nazis s’en étaient pris à la population civile.

**

RENE JUVEN DES GROUPES FRANCS F. T. P.

EST BLESSE DANS UN COUP DE MAIN

(Mon journal)

Le mercredi 28 juin, René Juven et cinq camarades rodent en ville. Il faut un camion. C’est urgent et coûte que coûte ils exécuteront l’ordre du chef. Les maquisards trouvent à la gare un camion de la minoterie Ferrier. Les hommes sont en train de charger des farines.

René Juven, après avoir donné rendez-vous à ses camarades face au café de France, monte sur le marchepied du camion et intime au chauffeur l’ordre de prendre la direction de Bourg-de-Péage, ce qui se fait le plus naturellement du monde sans éveiller l’attention de personne.

Hélas, le père du Milicien Ferrier, propriétaire du camion, rodait aussi. Il prend aussitôt un vélo, suit le véhicule et arrive à Bourg-de-Péage au moment où René Juven faisait arrêter ce dernier pour prendre ses camarades.

– Que faites-vous dans ce camion, dit le propriétaire ?

– J’emporte la farine au maquis, répond Juven sans se départir de son calme.

Au même instant, à bout portant, Ferrier fait feu sur René Juven avant que celui-ci n’ait eu le temps de tirer. Il reçoit quatre balles dans le corps, réagit, tire à son tour, mais son agresseur s’est dissimulé derrière le camion et René Juven perdant son sang s’enfuit à toutes jambes vers la clinique du docteur Eynard. Ses camarades le rejoignent bientôt L’A. S. est alertée et la clinique gardée pendant l’intervention pratiquée par le docteur André Morel et qui consiste à extraire une balle du poumon gauche.

René Juven est ensuite transporté, toujours à la barbe des. boches à St-Martin-en-Vercors où le docteur Ganimède pratique une nouvelle intervention, car René Juven avait encore une balle dans le poumon droit.

Malgré ses blessures, René Juven désire guérir. Il fait preuve d’une énergie, d’un courage extraordinaires. Bientôt, hélas, encore convalescent, il voudra reprendre de l’activité… et ne pourra malheureusement pas servir jusqu’au bout, la dissidence. Il sera fauché par les balles nazies.

**

LE GROUPE DANIEL REJOINT LE VERCORS

(Journal Jansen)

Le 25 juin, l’agent de liaison André Bourguignon, remet au chef Piron (Daniel), l’ordre suivant :

Bayard à Piron. (25 juin 44).

J’ai la chance d’avoir auprès de moi en ce moment le Commandant Marten. Celui-ci ne voit aucun inconvénient à la venue de votre groupe dans le Vercors. Je vous réitère donc l’ordre de rejoindre le Vercors dès le reçu du présent papier.

Le Commandant Marten signe avec moi cet ordre.

Amicalement.

Signé : Bayard.

Commandant Marten.

Bayard est le Colonel Descours, actuellement Gouverneur militaire de Lyon ; le Commandant Marten, un Commandant anglais parachuté).

Montmiral, 29 Juin. Dès le lever du soleil, toute la compagnie part dans les bois d’où se forment les convois pour le Vercors. En tête, une camionnette avec le chef du convoi Louis Chartier. Une moto vient ensuite, puis la conduite intérieure des chefs Daniel et Bourguignon et les trois camions. Tous les véhicules, espacés de trois à quatre cents mètres les uns des autres. Itinéraire : St-Etienne-de-Montagne, St-Lattier, Pont d’Eymeux, St-Nazaire. La route est admirablement bien jalonnée par les amis de Romans. Arrivée à Pont-en-Royans : barrage, nombreuses chicanes par les dissidents qui occupent lès positions sur toute la route allant de Pont-en-Royans à la Balme-de-Rencurel, contrôlant ainsi l’entrée du Vercors à l’ouest.

A la sortie de Pont-en-Royans, le convoi ayant été signalé, une dizaine de chasseurs de la Luftwaffe attaquent notre arrière-garde. Tous les hommes sautent des camions. Ne possédant pas d’armes anti-aériennes nous faisons mettre en batterie les F. M. anglais. Nous voyons les chasseurs surgir des rochers, lâcher leurs bombes, mitrailler la route. Par la faute d’un mouchard, Pont-en-Royans, St-Jean-en-Royans, St-Nazaire sont bombardés. Le convoi y échappe de justesse. Arrivés à la Balme nous rencontrons le Lieutenant Marc, Ermacora, Tonneau, Martin, Laurent, William. L’accueil est enthousiaste, quoique les gens soient .un peu affolés, car c’est le premier bombardement sur la région. Là, les patriotes nous prennent, avec nos tenues improvisées, pour des troupes régulières américaines.

Demain, nous occuperons des avant-postes dominant la route rive gauche de l’Isère et St-Marcellin.

**

LA MILICE A ROMANS

(renseignements Brigadier de la Paix Martin)

(Mon journal)

Nous étions habitués à voir arriver la Milice. Ce n’était pas toujours drôle. Nous préférions les Boches. C’était des ennemis, mais des Français, dont il fallait se méfier c’était vraiment écœurant !…

Dimanche 9 Juillet. A 11 heures une belle conduite intérieure s’arrête devant le Commissariat. Un grand jeune homme, fort beau garçon d’ailleurs, un « ancien chantier » en sort. C’est Arnaud, le milicien qui a quitté les chantiers pour cette triste besogne de délateur et de bandit. Quatre autres miliciens le suivent. Il tient en respect avec une mitraillette sur le ventre le chef de poste Vergier. Pendant que ses camarades surveillent les autres hommes de la brigade, Arnaud intime l’ordre de faire publier par tambour, que si dans vingt-quatre heures sa fiancée (! ! !) n’est pas retrouvée (des dissidents l’avaient enlevée la veille), cinq hommes seraient fusillés devant Jacquemart. Il remet au Commissaire la liste des noms des personnes à arrêter. D’autre part, si dans une heure, Tordre n’était pas exécuté, les quatre agents de garde seraient également abattus. Là-dessus, Arnaud quitte le poste disant qu’il se charge lui-même du dernier de la liste en question… c’était Victor Boiron.

Une demi-heure après on apprend que les miliciens se sont trompés de maison et ont gravement blessé M. Ferlay, voisin de M. Boiron.

L’exaltation est à son comble. Mme Boiron, comme tous les dissidents et familles de dissidents est habilement avertie par les agents. M. Triboulet et le Capitaine Vincent figuraient aussi sur la liste.

Mme Vincent et son fils venaient de fuir par la cour de l’école quand la Milice se présenta à leur domicile. C’est Mme Vergnon qui reçut Arnaud et l’évinça au mieux. Là encore, les agents avaient fait du bon travail.

Non contents d’avoir blessé un tranquille romanais absolument étranger à son affaire, Arnaud et ses compagnons vont arrêter Mme « Grandsire », cafetière rue St-Nicolas dont le mari est agissant dans le Maquis. Là encore, il est à craindre pour sa vie. Au poste de police, menacée, frappée, la jeune femme est prise d’une violente crise nerveuse, ce qui permet aux agents, avec la complicité d’un docteur, de la faire hospitaliser… puis disparaître peu après.

Dans l’après-midi, la demoiselle « Mado » n’est toujours pas retrouvée. « L’amoureux désespéré » menace de faire le carnage annoncé. Les agents tentent de téléphoner à Valence à la Milice. Peu après, un chef arrive. On demande de surseoir, la fille volage ayant pu disparaître volontairement. Le chef calme Arnaud.

Par la suite la fiancée (!!!) regagne Romans.

Nous préférions cela.

**

LA GESTAPO A BOURG-DE-PEAGE CHEZ M. LAPIERRE

(Mon journal)

Le 11 Juillet, à 15 h. 30, plusieurs voitures s’arrêtent au domicile de M. Lapierre, forain, à Bourg-de-Péage. C’est la Gestapo.

Les hommes demandent M. Lapierre. Il est à son jardin, au quartier de la Maladière. Mme Lapierre est sommée de monter dans la voiture et d’accompagner « ces Messieurs » auprès de son mari.

Là, M. Lapierre a bien vite compris ce dont il s’agit car les balles sifflent de toute part. Les allemands ayant renforcé les agents de la Gestapo, M. Lapierre fuit par les champs et on perd sa trace à la Bourne qu’il traverse pour échapper aux balles.

C’est alors que Mme Lapierre est reconduite à son domicile où son neveu, maquisard de la première heure, descendu du Vercors à l’hôpital pour enlever des blessés qui craignent d’être inquiétés, se repose, ignorant complètement la première visite. Il est évidemment arrêté et emmené avec sa tante au siège de la Gestapo, à Valence.

Là, tous deux sont sévèrement interrogés. Le neveu est frappé jusqu’au sang ; il passe au supplice de la baignoire, mais ne parle pas. Mme Lapierre reste très courageuse et ne se démonte jamais.

On veut leur faire avouer la présence d’un dépôt d’armes et donner les noms des chefs dissidents. La Gestapo n’arrivera pas à ses fins.

Le lendemain 12 juillet, les allemands reviennent à Bourg-de-Péage, se rendent au domicile. Ils fouillent, pillent. Toutes la journée des camions entiers de marchandises prennent le chemin de Valence.

Le 13, les meubles sont détériorés à coups de haches et l’incendie est allumé. Fort heureusement les pompiers ont pu maîtriser le feu avant qu’il ne prenne des proportions qui eurent été catastrophiques pour un quartier tout entier.

M. Lapierre, pendant ce temps a gagné le maquis ; Mlle Lapierre, fort heureusement absente ce jour-là est, sur l’initiative du docteur Eynard et de M. Daubanay, confiée à M. Vicat, maire de Mours qui l’accompagne à St-Martin-en-Vercors où le docteur Ganimède et Jésus Bès vont veiller sur elle.

Mme Lapierre et son neveu sont transférés à Bellecour, puis à Montluc.

A Romans, circulent les bruits les plus divers. On croit longtemps que Mme Lapierre a été tuée par la Gestapo. Ce n’est qu’à la libération que nos deux prisonniers regagnent leur petite patrie.

**

LE 14 JUILLET

(Mon journal)

Dans le ciel d’un bleu parfait, dès huit heures, des escadrilles de l’aviation américaine survolent toute la région. Les papillons argentés se détachant sur le bleu pâle d’un beau ciel d’été font penser à une parade militaire. Le 14 Juillet peut-il en être autrement ?

Là-haut sur nos montagnes des armes sont jetées. De toute part se déploient des parachutes tricolores pour commémorer dans le ciel, cette fête de la liberté interdite par l’occupant.

Les Romanais assistent durant une heure à de violents combats aériens. Deux avions boches sont mortellement atteints. Un avion américain tombe dans la région de Châteauneuf-d’Isère. Les boches partent aussitôt pour tenter de capturer les pilotes descendus en parachute. Mais la Dissidence aussi veille. Ses voitures connaissent mieux les positions et les deux pilotes sont rapidement mis à l’abri par un groupe dissident après avoir été habillés en civil par M. Chatelat, le sympathique instituteur des Balmes. Un avion allemand s’abat sur la commune de Mureils, entre les villages de Mureils et de St-Bonnet. Le pilote, un caporal-chef de la base aérienne d’Aix-en-Provence, venait d’avertir téléphoniquement les siens quand il fut capturé vers 10 h. 30 par Bozambo des camps du Larris et son adjoint Philippe, et conduit immédiatement à la Chapelle-en-Vercors.

L’après-midi, vers 14 heures, deux camions chargés de soldats font irruption à Châteauneuf. Les boches se rendent près de l’avion abattu et constatent l’absence des armes de bord (elles seront retrouvées par la suite) et la disparition du pilote. Après menaces et représailles à l’encontre des spectateurs présents, ils se répandent dans les fermes environnantes et s’y restaurent.

Vers 16 heures, les boches s’embarquent. Départ en direction de Mureils. Une demi-heure après, une fusillade nourrie annonce leur retour à Châteauneuf-d’Isère. L’affolement règne. Quelques personnes réfugiées dans le café P. Graillat s’en échappent et pensent pouvoir se cacher dans un champ de blé proche. Malheureusement elles ont été aperçues. Les armes crépitent et les grenades s’abattent sur elles. Perquisition ; défense de toucher aux morts ; promesse de revenir dans la soirée, tout est mis en œuvre pour terroriser la population. Les boches disparaissent enfin et on va pouvoir dénombrer les victimes.

Cinq morts sont à déplorer : Tosi, réfugié lorrain ; Bruno, italien ; Jean Sauvageon, garde-champêtre ; Bret, coiffeur, réfractaire au S. T. O. et le jeune Michel Morette, âgé seulement de 14 ans. Leurs funérailles auront lieu le dimanche 16 juillet au milieu d’une énorme affluence. Trois blessés sont relevés : Dodo Brun, Marius Noir et Marcel Thon grièvement atteints.

Pendant que ces incidents se déroulent dans la plaine, des avions allemands étaient apparus sur la montagne. Vers neuf heures, par groupe de trois ou quatre, se relayant pour aller faire leur plein à l’aérodrome, les avions allemands lancent leurs engins sur la Chapelle-en-Vercors. Et cette ronde infernale dure pendant 12 heures. Les appareils venant et repartant par le nord-ouest. Quinze bombes explosives causent d’assez gros dégâts. Elles sont suivies de plusieurs milliers d’engins incendiaires.

L’agglomération et la campagne environnante sont littéralement arrosées de projectiles en même temps que les mitrailleuses crépitent à basse altitude. Et la population, cachée dans les forêts voisines assiste impuissante à l’anéantissement de son village.

Le même jour, à seize heures et pendant quinze minutes des avions allemands déversaient mille engins incendiaires sur la paisible cité de St-Jean-en-Royans.

En cette soirée, quelques groupes de maquisards, les derniers, regagnaient la montagne.

Mémorable 14 Juillet !

**

MORT DE RENE JUVEN DES F. T. P.

(Mon journal)

19 Juillet. Trois semaines après l’incident de la place du Marché où René Juven avait été grièvement blessé… notre bouillant maquisard est volontaire pour une mission à Romans. Il est heureux à la pensée de pouvoir en même temps embrasser sa femme et sa fille qui ne l’ont pas revu depuis l’accident. Mais voilà que sur la route de Saint-Nazaire le camion est en panne et n’arrive à Bourg-de-Péage qu’après le couvre-feu. René Juven devra se rendre chez lui avec précaution car les patrouilles boches veillent. Il quitte ses chaussures et sans bruit longe les rues. Arrivé face au Café de France il va emprunter la rue des Addoux quand, dans l’obscurité des ombres s’avancent. Ce sont les boches. Il est 23 h. 30. Une fusillade nourrie met en émoi les romanais et péageois. « Encore un malheur, pense-t-on ». En effet, malgré les sommations de la patrouille boche René Juven essaye de fuir… mais le chien policier qui accompagne les allemands l’arrête. De toute façon Juven sait qu’il est perdu. Il tire en direction des frigolins. En retour des rafales de mitraillette le couchent à terre à l’endroit même où, trois semaines auparavant il avait été blessé…

**

L’INCIDENT DU 20 JUILLET

(Mon journal)

Le 20 Juillet, à 14 h. 15, une voiture de tourisme Citroën traction, matricule FA3 6011 et dans laquelle ont pris place trois hommes et une femme appartenant au maquis va franchir le passage à niveau de la Route de Mours, se dirigeant sur Romans, quand des soldats allemands en embuscade tirent un feu nourri dans sa direction. Le conducteur, un brave romanais Richard Pietrzinski et son compagnon sont tués, les deux autres occupants blessés.

Notre sympathique chef de gare offre des pansements pour les blessés qui les bras en l’air perdent leur sang en abondance. L’Allemand le met en joue disant : « Nicht ! Nicht ! » et le force à se retirer.

Les blessés restent quarante minutes en plein soleil, perdant leur sang, puis, un camion Allemand prend en remorque la voiture à l’intérieure de laquelle se trouvent les morts ; les deux blessés sont hissés dans le camion sans avoir été pansés et, en route pour la caserne Bon.

Là, pour être plus complets, nous laisserons parler le gardien de la paix Armand Quais.

« Vers 16 heures, alors que je remplaçais le brigadier, comme chef de poste, un adjudant allemand se présenta au commissariat, me déclarant que deux camarades français terroristes venaient d’être tués par les troupes allemandes et se trouvaient à la caserne Bon, qu’il fallait faire le nécessaire pour l’enlèvement des cadavres. Il me dit ensuite que le commandant allemand désirait voir immédiatement le Maire de Romans. Je fis le nécessaire auprès des Pompes Funèbres et j’avisai M. Barlatier des désirs du Commandant allemand.

A 17 heures, j’arrivai à la caserne Bon, précédé de Monsieur le Maire. Là, nous avons été introduits auprès de l’officier allemand commandant la garnison. Celui-ci s’adressant à M. le Maire, lui dit :

« Etes-vous au courant de l’incident qui vient de se produire entre soldats allemands et terroristes ?

– Non, n’est-ce pas. Vous ne voulez pas être au courant. Cependant moi, je sais que tous les jours, les terroristes viennent et circulent librement dans Romans, sans être inquiétés. Et vous, Monsieur le Maire, vous êtes leur complice.

Et s’adressant à moi, le commandant ajouta :

– Quant à vous, la police, vous êtes avec les terroristes. Je dirai même que vous êtes des terroristes. Car non seulement vous ne faites rien pour les arrêter, mais vous les aidez à travailler contre les troupes d’occupation. Je suis au courant de tout ce qui se passe à Romans. J’ai les preuves en mains, c’est ainsi que des industriels dont je ne connais pas encore les noms ont versé des sommes allant jusqu’à 5.000 francs pour venir en aide aux familles de ces bandits, qui sont dans la montagne. Eh bien, j’en ai assez ; je vais vous mettre au mur. Vous savez ce que cela veut dire : je vous ferai fusiller. »

M. Barlatier répondit à l’officier que, les sommes versées par les industriels de Romans, étaient destinées aux familles nécessiteuses de cette ville.

L’officier allemand lui répondit :

– Je vous répète que vous êtes complices de tous ces agissements.

Et continuant :

– Monsieur le Maire, à partir d’aujourd’hui, je vous rends responsable du moindre incident qui se produira à Romans. Ce sera un malheur pour vous et vous pouvez prévenir dès à présent la population de Romans et de Bourg-de-Péage que je ferai bombarder ces deux villes en cas d’incidents. J’ai encore assez de canons et d’avions à ma disposition et si je veux, dans deux heures, les deux villes seront réduites en cendres.

Messieurs vous êtes libres. Vous pouvez disposer. »

**

LE SIEGE DU VERCORS

(Mon journal)

Vendredi 21 juillet, les Allemands se pressent sur toutes les routes. Ils encerclent le Vercors, dit-on. Dans la soirée la radio anglaise annonce la terrible nouvelle : 3 divisions allemandes dont une blindée cernent le Vercors.

L’avion « mouchard » passe tous les matins, puis les Messerschmitts survolent et l’on entend au loin les bruits sourds, des bombardements. A chaque vibration le cœur des épouses et des mères bat à se rompre. Le courrier s’échangeait hier encore entre Romans et là-haut, mais les missives d’aujourd’hui ne partiront pas. Les allemands sont signalés à Saint-Nazaire, Izeron ; plus rien ne passera désormais. On ne sait rien et treize longs jours abominables vont s’écouler.

**

INQUIETUDE !

(Mon journal)

25-26-27-28 juillet. – De tous côtés arrivent des maquisards en déroute qui font du Vercors le tableau le plus affolant : il ne reste plus personne ; tous les dissidents ont été exterminés ; on les écorche vivants ; ceux qui sont dans les bois meurent de faim… D’autre part, assez officiellement, on apprend que les Allemands ont atterri en planeurs à Vassieux et que les troupes de terre ont pu pénétrer dans la montagne par Herbouilly. Les Boches pillent et brûlent tout sur leur passage. On chuchote des noms de fusillés… On sait que ceux qui essayent de franchir l’Isère pour fuir sont mitraillés dans l’eau et pour la plupart noyés.

Devant la population, les femmes inquiètes se font un visage souriant. Elles gardent une attitude digne et surtout confiante… Elles placent cette confiance là où leur conviction le leur demande. Cette foi est nécessaire dans la lutte quotidienne menée par les épouses et les mères de la Résistance.

**

LES FOYERS DISSIDENTS TRAQUES

(Mon journal)

Pendant ce temps l’inquiétude est encore alourdie par la présence des Boches qui, venus de Saint-Nazaire en camions blindés, visitent les maisons des maquisards.

Leur premier exploit est de faire sauter la boulangerie de Madame Rey, rue Saint-Nicolas dont le mari est prisonnier et le fils au maquis. Puis dans cette journée du 31 juillet c’est chez les dissidents Ganimède, Claudet fils, Descombes. Tout est pillé, détruit, brûlé. On signale de nombreuses arrestations. Tous les appartements des agents de police maquisards sont également pillés ; quelques femmes sont emmenées.

A Bourg-de-Péage des opérations semblables se déroulent. A l’épicerie Satre, à la boucherie Bart, au café Clerc. Dans l’appartement de MM. Vincent et Vergnon ; la ferme de M. Chaloin à Cham-bois est complètement incendiée.

MM. Satre et Chaloin ainsi que Mme Clerc sont arrêtés. MM. Argod et Chatelan de l’usine Mossant sont emmenés une journée à Saint-Nazaire sous l’inculpation de détention de dépôts d’armes.

**

ARRESTATION DE MM. SATRE ET CHALOIN

(Journal A. Chaloin)

C’est la gendarmerie allemande conduite par la milicienne Mireille Provence sous les ordres et en présence du féroce et trop célèbre Oberland qui a mis le feu à ma propriété. J’avais sous mon toit un officier de la dissidence, le lieutenant Satre dont l’épicerie avait été saccagée le jour précédent.

Le 4 août à 17 heures, une torpédo armée de mitrailleuses dans laquelle se trouvaient Oberland, Mireille Provence et un sous-officier, et un camion avec une quinzaine de boches se dirige vers la maison. Les voitures ne sont pas encore arrêtées que les hommes en descendent et tirent un feu nourri sur Satre qui se sauve dans les maïs derrière le bâtiment de la ferme. La propriété est cernée de toute part. Mon camarade et moi sommes arrêtés.

Les boches pillent tout ce qui les intéresse, puis mettent le feu. Ils ne quittent les lieux que lorsque le toit tombe. Rien ne peut donc être sauvé.

Les allemands nous emmènent et se font conduire à l’école de filles de Bourg-de-Péage au domicile de MM. Vincent et Vergnon. Là encore tout est saccagé et pillé. Après une courte visite chez Saraillon (celui qui dénonçait les patriotes pour un morceau de pain), nous sommes conduits à l’école de Saint-Nazaire transformée en prison. Là nous sommes ligotés pour être dirigés le lendemain sur la caserne de Bône à Grenoble. Nous sommes les derniers prisonniers de Saint-Nazaire. Les exécutions avaient lieu le 3 ; le 5, le quartier général allemand partait. Une fois entrés dans les cachots de Grenoble, d’après les déclarations d’Oberland nous ne devions pas revoir le jour, mais, par une ruse, je réussis à me débarrasser de mes liens et à déligoter Satre.

Les boches cherchent pendant deux jours les prisonniers qui étaient entrés ligotés mais ne les trouvent pas. Ils viennent même jusque dans notre cellule, mais comme ils ne nous appellent pas par nos noms jamais nous ne répondons.

Je crois que c’est à ce tour de force que nous devons la vie.

**

DELIVRANCE ET DOULEUR

(Mon journal)

Samedi 5 août. – Dès les premières lueurs du jour, les canons et tout le matériel allemands descendent du Vercors en direction de Lyon.

Le téléphone jusque là entièrement interrompu depuis le siège du Vercors est partiellement rétabli. Cette fois plus de doute ; ils repartent.

Il faut être aussi lourd qu’un boche pour ne pas voir dans tous les regards des dissidents cette flamme victorieuse.

Mais hélas ! les mauvaises nouvelles arrivent aussi avec ce départ… Beaucoup des nôtres sont tombés. 27 maquisards ont été fusillés à Saint-Nazaire dans la cour du château. Dans tous les villages ce fut atroce. A Vassieux 72 civils sans distinction femmes, enfante, vieillards ont été tués. Sur 150 maisons, deux seulement sont debout, mais pillées et sans cheptel. A la Chapelle, tout ce qui subsistait du village après le bombardement a été incendié. Dix-sept jeunes… dont la plupart ont des noms familiers sont tombés, lâchement assassinés par les nazis.

8 août. – Depuis deux jours, nos maquisards amaigris arrivent fourbus. Inquiètes, les épouses et les mères attendent. Çà et là, au nez des Boches, chacun réintègre le foyer. Pour certaines c’est la détente, le soulagement, la joie.

En égoïste, on se laisse aller à ce bonheur dont on avait douté-Mais une émotion étreint certaines à la pensée de celles qui ne les verront pas revenir et, comme honteuses d’être privilégiées du sort, elles contiennent leur joie.

**

MIREILLE PROVENCE

(Renseignements communiqués par les Pionniers du Vercors)

Il est utile de parler ici de l’ignoble Mireille Provence qui tint en notre région une place de premier plan comme instigatrice des perquisitions allemandes dans nos deux villes et dénonciatrice des dissidents fusillés à Saint-Nazaire.

Mireille Provence, de son véritable nom Mireille Varo, épouse Reboul fut arrêtée le 12 juillet 44 par un corps franc du maquis de Chartreuse, d’après les renseignements fournis sur son activité antinationale par le Service Départemental de l’Isère M.U.R. et aussi d’après ses agissements dans la région. Elle a été arrêtée à Paladru et après interrogatoire transférée à la Chapelle-en-Vercors par le Lieutenant Robin, adjoint au Commandant de Collomb, chef du secteur 2 du maquis de Chartreuse.

Elle fut emmenée ainsi que son amie la fille Gachereau à la Chapelle-en-Vercors dans la nuit du 12 au 13 juillet 44. Mais le rapport concernant son arrestation n’étant jamais parvenu au 2e Bureau du Vercors, aucune mesure spéciale ne fut prise contre elle. Au contraire, ayant déclaré être enceinte elle fut examinée par le Docteur Gaillard qui reconnut la véracité de ses dires et elle bénéficia d’un régime alimentaire spécial.

Par suite du bombardement du 14 juillet le camp fut transféré aux Drevets, puis à Loscence pour éviter les attroupements visibles par les avions ennemis. Les détenus, femmes et hommes, passaient la journée en forêt sous la surveillance des gardiens, ne rejoignant le cantonnement qu’à la nuit.

L’Etat-Major du Vercors ayant donné l’ordre de libérer le camp, les deux femmes quittaient Loscence le 22 juillet.

Elles rejoignaient alors Saint-Nazaire. Là, elle se mit à la disposition des allemands et devint la maîtresse de l’Oberleutnant Rudolph Selbrich, plus connu dans notre région sous le nom de Commandant Oberland. C’est ainsi que nous le nommerons désormais.

Là commence son rôle infâme. Siégeant à côté du Commandant Oberland, sur lequel elle paraissait exercer une influence extraordinaire (témoignage de Mme Clerc), elle prenait une part active aux interrogatoires des soldats du maquis que les allemands arrêtaient lors de leur tentative de traversée des lignes boches. Douée d’une intelligence très vive, Mireille Provence avait un véritable don pour confondre ces malheureux. Nombre d’entre eux que le Commandant Oberland s’apprêtait à relâcher, furent rappelés et condamnés sur un détail infime dont elle seule s’était aperçue (chaussures de formes américaines et chaussures acajou destinées à la Milice et qui avaient été prises aux usines Banc de Romans).

Vingt-neuf de ces malheureux furent donc exécutés et elle porte incontestablement la responsabilité de leur mort.

Parmi les prisonniers, elle fit la connaissance d’un nommé Saraillon dont elle devait faire par la suite son auxiliaire et qui devait l’accompagner dans ses expéditions dans Romans-Bourg-de-Péage.

Elle déclara à cette période au Docteur Gaillard de Vaison-la-Romaine également ex-détenu de la Chapelle qu’elle avait l’intention de faire arrêter une dizaine d’officiers et sous-officiers du Vercors dont elle lui confia les noms. Dès qu’il fut libéré le Docteur Gaillard put les prévenir, ce qui fit en partie échouer l’expédition qu’elle dirigea personnellement avec le Commandant Oberland à Romans et à Bourg-de-Péage. Le dimanche 30 juillet 44, en compagnie de Saraillon, elle commençait ses investigations. Vers 3 heures de l’après-midi, se faisant passer pour infirmière du Vercors, elle interrogeait habilement au Café Marius à Bourg-de-Péage plusieurs résistants qui se trouvaient là. Vers 4 heures, chez Mme Clerc, café Jeannot à Bourg-de-Péage, elle réussissait à se rendre compte de la présence de plusieurs maquisards.

Le lundi 31 Juillet elle commença d’opérer. La veille au soir, son complice, l’ignoble Saraillon était passé chez plusieurs de ses anciens camarades pour les prévenir que leur chef, le Capitaine Abel, reformait un maquis vers Die et viendrait les prendre le lendemain vers 9 heures. Ce furent les Allemands, guidés par Saraillon qui vinrent. Par bonheur, plusieurs dissidents alertés par M. Clairfond, de Bourg-de-Péage, qu’une maladresse de Saraillon avait mis en éveil, purent s’enfuir. Mais deux malheureux jeunes gens : Knapp et Lieb furent arrêtés et par la suite exécutés. Ne trouvant personne à la boucherie Bard, ils pillèrent et cassèrent tout le mobilier. Vers 18 heures ce fut l’arrestation de Mme Clerc qui fut transférée à St-Nazaire. Mme Clerc put particulièrement se rendre compte de l’influence extraordinaire qu’exerçait Mireille Provence sur Oberland. Citons textuellement ses paroles : « N’oublions pas que c’était elle, Mireille Provence, qui, à St-Nazaire, commandait tout ; le commandant Oberland était un jouet entre les mains de cette femme.»

Le mardi avait lieu le pillage de l’épicerie Satre et le vendredi 4 Août l’arrestation du Lieutenant Satre, de M. André Chaloin, l’incendie de la ferme Chaloin et le pillage des domiciles du Capitaine Vincent, du Lieutenant Vergnon et de l’Adjudant Olivier. Elle pouvait, ainsi que son acolyte, regagner St-Nazaire et y reprendre sa tâche de dénonciatrice. Deux nouveaux morts jalonnaient sa route, elle espérait bien trois, mais la libération devait sauver la vie au Lieutenant Satre.

D’autre part, le 26 Juillet 1944, un camion chargé de 19 prisonniers quittait St-Nazaire pour Grenoble. Arrivé au pont de Beauvoir, il rencontra des voitures de miliciens qui arrêtèrent le camion, se firent remettre les prisonniers par les Allemands et les tuèrent lâchement dans le petit vallon, à une centaine de mètres de la route. Cinq gendarmes faisaient partie des victimes. L’identité des assassins ne put être établie. On peut toutefois signaler la présence d’une femme parmi ceux-ci. Une enquête sommaire a en effet confirmé qu’une femme faisait bien partie de la bande. M. Veyret André, Mme Roux, Mme Kasnicki et le jeune Paul Fusier, tous de St-Romans l’ont vue alors qu’elle descendait de la voiture des miliciens ; ils ont pu donner un signalement assez précis : grande, belle femme, cheveux blonds assez longs, vêtue d’un pantalon-fuseau bleu marine et d’un corsage blanc. Tous ceux qui ont connu Mireille Provence, soit à St-Nazaire, soit à Romans ou Bourg-de-Péage sont d’accord sur ce signalement. D’ailleurs, le témoignage du jeune Raillon, de St-Vincent-de-Charpey prouve que Mireille Provence était à St-Nazaire le 26 Juillet. Capturé le 25 au soir, à 21 heures, par un groupe d’Allemands, il a été interrogé le 26 juillet par le Commandant Oberland assisté de Mireille Provence. Il a été ensuite séparé de ses camarades de captivité (dont quatre gendarmes) qui ont été emmenés dans une chambre du deuxième étage de l’école de St-Nazaire. Une voiture de miliciens se trouvait dans la cour. Vers 14 heures, les condamnés descendirent. Peu après le camion s’ébranlait : les malheureux partaient vers Beauvoir.

Le jeune Raillou n’a pas revu Mireille Provence jusqu’au lendemain matin. Il ressort de ce témoignage que c’étaient des condamnés à mort qui partaient pour Beauvoir et non des prisonniers dirigés sur Grenoble. Le fait d’avoir séparé ceux contre qui rien n’avait pu être prouvé le montre. D’autre part, il est reconnu que les prisonniers enfermés au deuxième étage de l’école de St-Nazaire étaient destinés à être fusillés. Comment Mireille Provence au courant de tout ce qui se passait à St-Nazaire aurait pu ignorer la tragédie qui se préparait ? On peut aisément penser qu’elle en fut l’instigatrice et qu’elle y prit part personnellement.

A la libération de notre région si cruellement atteinte, le bruit de la mort de Mireille Provence se répandit rapidement dans Romans-Bourg-de-Péage. Un corps de femme criblé de balles avait été retrouvé à Eymeux au lieu dit le Pont et un maquisard de passage avait reconnu une bague-chevalière qui se trouvait au doigt du cadavre comme appartenant à Mireille Provence. Tout le monde fut persuadé que justice avait été faite et nul ne s’inquiéta plus dans nos deux villes. Mais, coup de théâtre, Mireille Provence est arrêtée et l’on se demande si voyant les affaires de l’Allemagne et donc aussi les siennes se gâter, Mireille Provence n’avait pas songé à disparaître en faisant assassiner une femme au doigt de laquelle elle avait glissé sa chevalière ?

Maintenant elle attend son jugement, son dossier est instruit par le tribunal de Grenoble.

Les croix blanches du petit cimetière du château de St-Nazaire accusent.

**

15 AOUT

(Mon journal)

A 11 h. 50, un coup de téléphone m’informe qu’une radio étrangère vient d’annoncer le débarquement en Méditerranée. La nouvelle est confirmée à 12 h. 30 par la radio anglaise. C’est l’enthousiasme. A 13 heures, des vagues de bombardiers survolent la ville et nous nous extasions à la fenêtre… Une minute après : 13 h. 01 exactement, les bombes tombent sur Valence. L’alerte sonne. Nous regagnons les abris. Deux nouvelles alertes dans l’après-midi. Nos équipes d’urgence et de D. P. et nos pompiers sont appelés à Valence où 100 bombes de 250 kgs ont été lâchées pendant sept minutes sur la ville. La préfecture et tout le quartier sont en feu. L’hôpital est détruit. Le soir, nouvelle alerte, de 23 h. 20 à minuit 5. Toute la population est dans les abris. L’aviation alliée attaque le camp d’aviation de la Trésorerie. Le ciel est en feu. Cinq bombes tombent sur la Maladière. Il y a un mort et trois blessés.

Ceux de la D. P. sont perchés sur la terrasse de la maison Molinari. C’est vraiment féerique, tragiquement féerique. Les fusées éclairantes créent un jour artificiel, cru, brutal, qui donne aux moindres choses lointaines ou rapprochées un relief curieux. Du ciel tombent les papiers argentés dont les aviateurs se servent pour dérouter le repérage au son. Le terrain des Chasses est subitement éclairé par une fusée emportée par le vent. Vont ils lancer des bombes ici, et les chefs de secteur recommandent à tous d’être prudents.

On rejoint son poste. Tout d’un coup, près du passage à niveau des Trois Croix, un sifflement prolongé, une étoile filante verte. A peine aplati au sol, c’est l’explosion terrible. Une bombe était tombée sur la voie ferrée, très bien placée par un avion en piqué.

**

LES 20 MILLIONS DE LA BANQUE DE FRANCE

(Mon journal)

Le 16 août au matin, deux dissidents se présentent au Directeur de la Banque de France : « nous ne recevons plus de subsides de Londres, la Libération approche, nous avons un besoin immédiat d’argent. »

Le Directeur, M. Redinier, évacué de Sarreguemines (Moselle), en septembre 1939, expulsé de Metz, en septembre 1940, haït les Allemands, mais il est dans l’obligation d’observer les mesures de sécurité prescrites en cas d’attaque. Il le fera, mais en y apportant la manière.

Le 16 août, à 13 h. 30, quatre hommes se présentent à la Banque : l’un tient en respect le concierge, l’autre la famille du Directeur et les deux derniers pénètrent dans le bureau de M. Rédinier, exigeant sur le champ 30 millions. Ils ne présentent aucun bon de réquisition, ils n’ont respecté aucune consigne… Rien ne ressemble à l’opération annoncée.

Et c’est pourquoi un incident malheureux et regrettable se produit : en raison d’un manque de coordination entre les chefs du groupe agissant ce jour-là, ignorant les consignes données la veille, l’opération est prématurée et la police est alertée.

Le grand malheur, c’est qu’un des assaillants, un bon petit gars, un ardent patriote est tué net près de la loge du concierge. Aussitôt ses camarades affolés tirent quelques coups de revolver de l’intérieur, sans toucher personne sur la place où le vide s’est rapidement fait. Ils regagnent les appartements du Directeur et s’enfuient vers les jardins. Quelques instants après les Pompes funèbres relèvent le corps d’un malheureux garçon tué en service commandé, victime d’un contretemps regrettable.

Jeudi 17 août, à 9 heures, une camionnette s’arrête devant la Banque de France et quatre jeunes gens armés pénètrent dans l’établissement. Tous les clients sont introduits dans le bureau du Directeur. Un bon de réquisition de 20 millions est présenté à ce dernier et nos hommes descendent dans les coffres pour rassembler le précieux magot !…

Pendant l’opération, les bruits d’une rafale de mitraillette tirée sur la place arrivent jusqu’à eux. Nos dissidents s’affolent. En effet, un allemand en patrouille, inquiété par la présence de la camionnette, a soulevé une couverture à l’intérieur de celle-ci et a constaté la présence d’armes automatiques et de grenades. Il a aussitôt tiré une rafale de mitraillette pour alerter ses camarades. La banque est cernée, des renforts demandés, toute la place gardée.

A l’intérieur nos jeunes ont pris la fuite (sans emporter les 20 millions) par l’appartement du Directeur et les jardins de la Banque. Ils se réfugient quelques heures dans le clos des Sœurs de Bon Secours, où ils dissimulent leurs armes.

A la Banque les boches fouillent les clients, interrogent le Directeur, lequel est durement malmené pour n’avoir pas fait usage de son revolver contre ces « terroristes ». Les Allemands visitent l’établissement, mais visiblement inquiets ils ne pénètrent pas dans le sous-sol. Ils arrêtent le dissident Sauvageon, dit Ludo, qui en short leur paraît suspect.

Ludo est conduit à la caserne, interrogé. Il passe la nuit en prison. Tard dans la soirée, un boche est venu lui dire qu’il sera fusillé le lendemain à 6 heures, mais…. le lendemain on le conduit à Valence. Le camion s’arrête à l’entrée de la ville et il doit traverser toute l’agglomération valentinoise les bras en l’air, pour aboutir à l’Hôtel de Lyon, siège de la Gestapo. Il est interrogé et alors qu’il se trouve dans le hall et qu’il va être conduit à la cave, les bombardiers anglais arrivent juste à point. C’est l’heure où le pont est bombardé. Les allemands se couchent à terre. Les secousses du bombardement font tomber les panneaux de bois qui bouchent la vitrine de l’Hôtel de Lyon, et, Ludo qui préfère mourir sous les bombes que sous les coups des nazis tente une évasion qui fort heureusement pour lui réussit….

Mardi 22 août, une heure avant la prise de Romans, le Directeur de la Banque de France remettait à la dissidence les 20 millions qu’il avait été si difficile de « piquer ».

**

20 AOUT

(Mon journal)

A 9 heures, alerte. L’aviation bombarde Châteauneuf. Cinq alertes de jours. Des voitures dissidentes, tous drapeaux déployés, tentent quelques imprudentes incursions dans la cité.

**

21 AOUT

Ce lundi soir, les allemands tirent des coups de feu sur la place Jules-Nadi. Ils sont à la poursuite d’une voiture Vacher qui leur enlève des munitions. Au lieu de transporter les caissettes à la gare, un dissident, habillé en Allemand, monte sur le siège, et la voiture prend une autre direction.

A 20 heures, l’aviation américaine pilonne les convois allemands sur la route de Valence. Un avion allemand poursuivi rase les maisons. L’alerte sonne. Nous restons une heure dans les abris.

On affirme que les américains sont à Crest. Nous ne voulons pas y croire.

*****************************

22 AOUT !… et les jours de liberté qui suivirent

MARDI 22 AOUT

(Mon journal)

Romans a été libéré par ceux qui, depuis longtemps, vivaient dans le maquis en attendant patiemment l’heure H.

Cette heure est venue… Hélas, la tragédie du Vercors a privé certains de cette joie immense de vivre ce jour. Mais leur sacrifice n’a pas été vain. Il a préparé cette victoire des forces du maquis, des soldats de la résistance, admirables entre tous, qui ont permis de libérer une grande partie de la France et ont apporté ainsi à nos Alliés une aide inestimable.

Roger Raoux, dit Morgan, responsable de Romans avait pris contact le 21 avec les éléments avancés des divisions américaines arrivées à Crest. Il se présentait au Colonel, lequel déployait une carte, mesurait les distances et déclarait que les éléments allemands de Romans seraient réduits le lendemain par l’artillerie et l’aviation américaines.

Morgan ne voulait pas, il ne pouvait pas accepter que la population romanaise souffre et que la ville risque d’être rasée pour anéantir la petite garnison boche.

Il donnait donc, de sa seule autorité, l’assurance que le lendemain les F. F. I. seraient maîtres de la ville de Romans.

Vers 8 heures, M. Cuminal qu’on n’avait pas revu depuis le 9 Juin avait annoncé la nouvelle à la gendarmerie, à la police et à la mairie où il faisait évacuer les femmes des différents services.

C’est le chef d’escadron Thivolet, qui se donnait depuis quatre ans à la Dissidence, et le Commandant Modo, officier parachuté, qui ont commandé l’attaque de la garnison de Romans.

Mardi, à 9 heures 30, leurs hommes, appuyés par de nombreux éléments romanais, F. F. I., F. T. P., A. S., se portèrent d’abord vers la gare où les allemands gardaient un train de munitions et les occupants s’enfuirent vite vers la caserne sous les balles d’armes automatiques. Ce fut ensuite l’attaque du garage Citroën, des groupes disséminés en ville, puis le gros coup : l’immense bâtiment de la caserne. Les Français cernèrent les bâtiments et, des toits voisins lancèrent à toute volée des grenades sur les ennemis. Des grenades « Gamon » continuant à pleuvoir, les incendies gagnèrent rapidement les bâtiments et les Allemands tentèrent une sortie en camions précédés d’une auto blindée. Ils firent 2 à 300 mètres en direction de la route de Tain, mais ils furent immédiatement assaillis par les Français qui les prirent sous le feu de leurs F. M. et arrêtèrent les camions, tuant une trentaine d’Allemands et faisant les autres prisonniers. Dans le même temps, les Allemands cantonnant dans le Collège mettaient en batterie un canon anti-chars dans l’arcade de la porte principale, tandis que plusieurs petits canons étaient camouflés dans les massifs adjacents. Au moment où ces diverses pièces ouvraient le feu, des éléments du 11e Cuirassiers ripostèrent avec leurs armes automatiques, et réduisirent au silence ce redoutable guêpier.

Après cet enfer, ce fut le délire, l’élan de reconnaissance envers les libérateurs, la pensée pieuse pour les morts.

**

VU DE LA PLACE JULES-NADI

(Mon journal)

Au marché, les ménagères se pressent ; une certaine inquiétude règne. A la boulangerie chacun dit son mot. Les personnes qui habitent au-delà des passages à niveau affirment que les dissidents qui se préparent ne leur ont donné que quelques minutes pour faire les courses indispensables, car l’attaque des positions allemandes est imminente. Dans une atmosphère de nervosité chacun se presse. A 9 h. 30, on peut percevoir, venant de la gare, les premiers coups de feu. Les dissidents attaquent les boches occupés à charger un train de munitions. Chacun regagne sa maison. Les fenêtres et les portes se ferment, et la ville est aux combattants. Dans tous les coins les fusils-mitrailleurs s’installent. La bataille fait rage à la gare, chez Citroën, à l’Hôtel-de-Ville, au Collège, à la Caserne. Nous restons un peu dans la cave, puis nous risquons quelques sorties, mais dans le jardin les balles sifflent sur nos têtes. De violentes explosions provenant des casernes ébranlent la maison. Vers 12 h. 30 nous regagnons l’appartement ou plus exactement la cuisine où nous sommes à l’abri en raison des murs épais. Pendant le repas le combat augmente d’intensité. On s’entend à peine dans la pièce bien fermée. A travers les volets on voit sur la place nos petits gars postés avec leur fusil-mitrailleur au coin de chez Sauvan, dans les escaliers de la rue de la Banque. Un motocycliste allemand débouche de la côte des Cordeliers : Tous les feux se concentrent sur lui. Il gît dans une mare de sang au côté de sa moto… devant le hall du Petit Dauphinois. Mme Gosse, qui habite l’appartement au-dessus de la banque Bernard est sérieusement blessée. Nos vitres du premier étage sont brisées. Les meubles reçoivent des éclats. A 13 h. 11, le bâtiment de la caserne Bon, transformé par les Allemands en poudrière, saute.

En l’espace de quelques secondes c’est le délire. Tout Romans est dans la rue. On donne à boire, à manger à nos vaillants combattants. On applaudit les Sénégalais qui ont participé brillamment à l’assaut de la caserne, et des voitures portant l’inscription F. F. I. (Forces Françaises de l’Intérieur) arrivent de toute part. L’état-major Thivollet s’installe à l’Hôtel-de-Ville. Notre Commissaire de retour de ses vacances sort du Commissariat ceint d’une écharpe tricolore… et nous retrouvons des visages familiers de maquisards.

Parmi eux, la mitraillette à l’épaule, entre deux F. F. I., un personnage qui depuis plusieurs mois nous paraissait suspect se dirige vers le commissariat. C’est le masseur Gérard Morgan. Il est accusé d’avoir tiré sur les français. Il va être jugé par le Commandant Thivollet. Nos appréhensions à son sujet ne nous avaient pas trompés. Le Docteur Barlatier, maire, est emmené dans sa propriété en résidence surveillée. Un administrateur est nommé. Il s’agit d’un sympathique maquisard du Vercors, M. Roger Raoux, dont le nom de guerre est : Roger Morgan. Dans la soirée l’affiche suivante est apposée en ville, alors qu’à toutes les fenêtres à tous les édifices les drapeaux sont largement déployés.

République Française – Liberté. Egalité. Fraternité.

APPEL A LA POPULATION

L’heure de la Libération est venue.

Aidées et soutenues par l’avance foudroyante des troupes alliées nos forces ont libéré notre ville de l’envahisseur.

La Liberté reprend ses droits dans le Dauphiné d’où elle était partie à la conquête du monde.

Sachez vous en montrer dignes.

Conservez le calme et le sang-froid qui vous ont valu l’admiration du monde pendant les années douloureuses que vous venez de vivre.

Nos épreuves ne sont pas terminées. La guerre est encore à nos portes.

Nous mettrons tout en œuvre pour adoucir vos souffrances et vos privations, mais nous exigeons de vous la stricte discipline que nous imposent encore les événements.

Chacun doit rester à son poste ou à sa place.

Nous ne tolérerons aucune vengeance personnelle.

Nous punirons de mort tout acte de pillage.

Les traîtres seront châtiés ; les coupables, quels qu’ils soient seront punis, mais dans la plus stricte légalité.

L’arbitraire a fini son temps. La vraie France renaît !

Vive la France !

Vive la République !

L’Administrateur : R. Morgan.

Dans un bruit épouvantable de moteurs et dans une atmosphère d’intense nervosité, le soir, le magasin du milicien Cottavoz est saccagé. Grenades dans les vitres, coups de feu, etc.. Le minotier Ferrier, père du milicien Ferrier, est tué au cours de cette nuit à la fenêtre de son habitation.

Le ciel s’illumine de toutes parts ; détonations, explosions nous tiennent en éveil.

Et puis… nous sommes libérés, bien sûr… mais tout seuls. Les Américains ne sont pas encore là. Notre garnison allemande a été maîtrisée, mais le Boche est à Tain, à Châteauneuf, à St-Marcel…

L’inquiétude tempère la joie.

**

AUTOUR DU P. C. THIVOLLET

(Extrait du journal du Lieutenant Lagier)

22 Août. – Le P. C. du Commandant Thivollet est installé dans le jardin de la clinique Brunet. Aux côtés de Thivollet et du Capitaine Modo, le Commandant Phiphi attend ses troupes F. T. P.

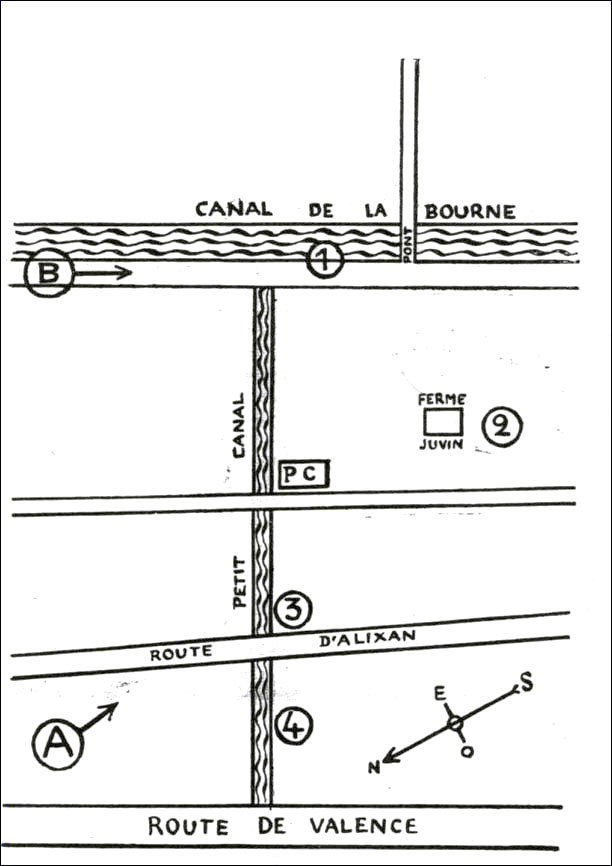

Les hommes des différents pelotons arrivent au passage à niveau de la route de Mours. On les divise en deux groupes. L’un passe par la rue Jacquemart avec pour objectif la caserne, l’autre essaie d’atteindre le Boulevard de l’Ouest, objectif : Garage Citroën.

Ce deuxième groupe comprend des sénégalais commandés par le Capitaine Moine. Le jeune Maurice Bernard et M. Boiron les accompagnent.

Ce groupe essuie des coups de feu provenant vraisemblablement d’une fenêtre de l’Hôtel Parisien (des chambres y étaient réquisitionnées par les Allemands) et des wagons de la P. V.

Quelques tirailleurs peuvent s’engager sur le boulevard de l’Ouest. Les autres, ainsi que Boiron, se réfugient dans la cour de l’immeuble de Mme Maillet et essayent de neutraliser la défense des Boches. Le premier tirailleur San-Badour est blessé devant le portail du Garage de la Compagnie de la Drôme. Il se replie et vient tomber devant le café Tarin où il est soigné par ma sœur, avant d’être évacué sur la clinique Brunet.

A 10 heures, je me présente au P. C. Thivollet. Je dois assurer d’abord une liaison de renseignement jusqu’au Relais des Alpes, par la rue de Delay, l’avenue Emile Zola. La rue Parmentier étant bombardée par un mortier se trouvant dans la cour de la caserne, je prends le chemin rural n° 2. Aux Trois-Croix, je trouve Bastide, auquel je demande d’informer les combattants de la Compagnie Bourgeois d’économiser les munitions et d’essayer d’approcher du Collège, en passant par l’avenue des Alpes et le Boulevard Voltaire.

Retour de liaison à 11 heures. Le P. C. Thivollet est alors installé dans l’appartement de M. Ferrieux. Le Commandant Phiphi me charge de contacter ses troupes qui vont arriver de St-Donat par le passage à niveau de La Martinette. Je gagne ce passage à niveau en empruntant le chemin du Mât Bâtie pour aboutir rue Jeanne-d’Arc où je place M. Nathanson en sentinelle pour prévenir les groupes F. T. P.

Bientôt, autour du P. C, on voit arriver les premiers prisonniers. Les blessés doivent être mis à l’abri. Mlle Bonnet et ma sœur, aidées de quelques dames de la Croix Rouge, organisent un poste de secours au garage Deroux et Robin. Les prisonniers, rassemblés dans l’immeuble Couchât, sont fouillés et interrogés par un homme qui parle couramment l’allemand et qui s’est introduit dans le garage, on ne sait comment. J’apprendrai le lendemain que c’était un traître ; il a été fusillé sur la place Jacquemart.

Un peu plus tard les troupes F. T. P. traversaient la ville pour aller courageusement prendre contact avec les allemands aux portes de Valence.

**

AU GARAGE TABARIN

(Journal Malmuth)

Vers 9 heures, coup d’œil au garage Tabarin pour se rendre compte de la situation. Les Allemands sont au travail ; un grand nombre de véhicules encombrent le boulevard de l’Ouest ; les sentinelles gardent les passages dans les barbelés.

9 heures 30. Nous remontons vers Génissieux pour prendre possession des armes. Les Allemands se doutent-ils de quelque chose ? Toujours est-il que du bâtiment central de la caserne s’élève déjà une épaisse fumée. A la sortie de Romans, le camion chargé d’armement arrive. On s’équipe en hâte ; des paysans nous donnent un coup de main ; les groupes sont constitués. En route !

Coupant à travers champs nous rejoignons l’avenue Thiers par laquelle descendent déjà des camions chargés d’hommes. Des Sénégalais arrivent de Peyrins portant, comme autant de colliers fétiches, leurs cartouchières et des bandes; de mitrailleuses. Et les drapeaux tricolores entrent dans Romans.

Nous descendons jusqu’au passage à niveau de la route de Mours où nous prenons position, pour peu de temps d’ailleurs, car bientôt l’ordre arrive de gagner la rue Turpin. Nous longeons la voie de chemin de fer jusqu’à l’Ecole Pratique. Par dessus le mur on passe F. M. et mitrailleuses et nous voilà dans la cour extérieure de l’école. Entre une petite halte – le soleil tape dur – un rafraîchissement nous est servi par le directeur…. et ma foi, c’est le bienvenu. Puis, traversant la rue Bouvet nous gagnons la rue de l’Ouest. De l’autre côté du boulevard, des Sénégalais sont en position. La bataille est déjà déclenchée et on voit les rafales ennemies ricocher sur les murs.

Dans la rue Turpin, nous ne sommes pas encore exposés, les Allemands s’étant retranchés uniquement autour du bâtiment sud du garage Tabarin. Un groupe avancé arrive à la hauteur de la rue (actuellement, rue Lieutenant Grimaud). Les Allemands sont à 60 mètres, à l’autre extrémité. Un camarade veut traverser afin d’avancer par l’avenue Duchesne. A peine a-t-il pris son élan qu’il s’écroule. Impossible de lui porter secours, les balles sifflent continuellement. Alors un F. M. se place courageusement au milieu de la rue et déchargeant chargeur sur chargeur surprend les Allemands qui s’arrêtent de tirer, pendant que deux camarades vont chercher celui qui est étendu tout près. Une infirmière donne les premiers soins. Un brancard emmène le blessé.

Une farouche résolution nous fait serrer plus fort la crosse du fusil. A notre tour d’avancer. Notre groupe composé d’un lieutenant, d’un tireur F. M., d’un approvisionneur va se placer dans un hangar, le F. M. tirant par une ouverture dans le portail. En hâte des sacs de chaux sont amenés pour constituer un semblant d’abri. Des équipes consolident l’ensemble. La bataille fait rage. On reconnaît le bruit de nos mitrailleuses qui crachent leur feu dans trois directions. A plusieurs reprises l’explosion sourde d’une grenade nous donne de l’espoir. Bientôt au bruit de la mitraille se mêlent des ordres, des coups de sifflet, puis le lieutenant, sans un mot – les balles sifflent encore de l’autre côté du portail – dégage l’ouverture, s’élance avec son seul pistolet à la main. Nous le suivons et prenons place derrière un camion, à dix mètres des Allemands qui se sont réfugiés à l’intérieur du garage.

De tous côtés, les groupes arrivent maintenant par la rue Paul Bert, et le nord du boulevard de l’Ouest. Le garage est cerné. Mais le Boche ne s’est pas encore rendu. Des toits avoisinants les tireurs et les grenadiers nous font signe. Les « Gamons » qu’ils ont lancées ont fait leur effet. Le Boche est retranché dans un coin du garage. Nos rafales ne peuvent l’atteindre.

Les fenêtres du premier étage cachent peut-être quelque chose. Une rafale bien dirigée nous tranquillise. Rien ne répond. La petite porte qui donne accès aux appartements ainsi qu’au garage (dans la rue Paul Bert) attire notre attention. Nous nous avançons jusqu’à quatre ou cinq mètres. Nous tirons. Peu après le loquet tourne. Les nerfs tendus nous avançons, le doigt sur la gâchette. La porte s’entrebâille, un casque roule au milieu de la rue, puis une cartouchière et un Allemand, tout tremblant, les yeux exorbités sort et se plaque contre le mur, « pas kapout » ? Les mots que nous attendions depuis longtemps, enfin ils les prononcent, vaincus. Nous ne tirons pas. Le matin, cependant, nous étions bien décidés : « Pas de prisonniers, on les descend tous ! » Mais le coœur des Français a eu le dessus, nous n’avons pas tiré sur ces loques désarmées ; nous ne sommes pas des Boches !

Un à un ils sortent tous, quatorze. Ils sont maintenant alignés, les bras en l’air, à l’endroit où quelques heures auparavant ils étaient encore si menaçants. Et toute la population du quartier, massée derrière les barbelés pour assister à la fin de la lutte, envahit en un instant tout le boulevard.